60年近くにわたる作詞家、俳優、作家としてのFrançoise Hardyのキャリアの中で、音楽、スタイル、文化は数多くの進化を見た。1960年代フランスの音楽シーンに登場したFrançoiseは、1960年代のyé-yé運動で最初の経験を積んだ(「yé-yé」という名前はフランスのティーン文化に入り込んだブリティッシュ インヴェイジョン バンドの「yeah yeah yeahs」に由来する)。だが、Françoiseはすぐに独自の音楽を作り、ギターの伴奏を駆使し、同時代人よりも自由な道を切り開いた。

yé-yé運動の大半の曲は、若者の恋愛にまつわる苦悩を陽気に歌っていた。1960年代のFrançoiseの曲は、大ヒット曲『Tous les garçons et les filles』のように運動に刺激を与えたが、主流からは若干外れている。この曲の軽快なシャッフルとは裏腹に歌詞には思慕するような感じがあり、Françoiseは自身の孤独を嘆き、他の若者と同じような愛を見つけられるだろうかと悩んでいる。その何気ない歌い方は、必要最小限な伴奏と組み合わさって、歌詞にニュアンスを加え、曲に独立性と強さを与えている。

- 60年代、Françoiseは、この曲を英語、イタリア語、ドイツ語でもレコーディングした。*

逆に、Françoiseの2つ目のセルフタイトル アルバム(別名『Mon amie la rose』)に収録されている『Tu n'as qu'un mot à dire』では別れた恋人に呼びかけており、揺れ動く弦から希望と苦悩が同等にこぼれ落ちている。ソロ ギターのベンドは調子の狂った感じを醸し出し、より協和的な音のあいだをすべり、心地よい音程と心地の悪い音程のあいだを動く。

1960年代のアルバムによって、Françoiseは注目に値する歌手としての地位を確立したが、本人は初期の成功に引きずられることに満足しなかった。10年もするとサイケ調の音楽がますます人気を博し、Françoiseは自身の音を刷新した。Tucaという名前で活動していたブラジルの歌手にしてギタリスト、Valeniza Zagni da Silvaを招き、一緒にレコーディングして『La question』を生み出した。『La question』はFrançoiseの初期のアルバムと同様に楽器の使用がまばらだが、トーンはまったく違う。『Viens』のオープニングのベース リフは激しく差し迫った感じを醸し出していて、切望するような歌詞の緊迫して不安定な気持ちを強めている。楽器の使用のまばらさは、緊迫し、孤立し、弱々しい感じのするFrançoiseの声を響鳴させる余地を残してもいる。

その後、Françoiseはさらに多くのアルバム、フィルム、ファッション、執筆などのプロジェクトでも活躍した。だが、1972年がターニング ポイントとなった。Françoiseは自身が確立するのに貢献したトレンドから決別したのだ。その作品は、創意工夫と、さらなる創意工夫の証である。Françoiseの声(歌手として、そして作詞家としての声)は、そのキャリアを通じて、多種多様なスタイルで輝いている。実験的な音を奏で、新しいことを試すのも悪くない。実力さえあれば、あなたの本当の声は、依然としてはっきり鮮明と聞こえるだろう。(※各リンクから外部の英語ウェブサイトに移動します。)

Margaret Jonesは、カリフォルニア州オークランドに住むマルチプレイヤー、ソングライター、音楽教師。自身の作詞作曲プロジェクトM Jones and the Meleeなど、複数のローカル バンドでギターを演奏している。また、カリフォルニア大学バークレー校で音楽史の博士号を取得しており、サンフランシスコ音楽院で教鞭を取っている。

「Françoise Hardy in Amsterdam, 16 December 1969」(著作者:Joost Evers)は、パブリックドメインであり、CC0 1.0のもと使用を許可されています。

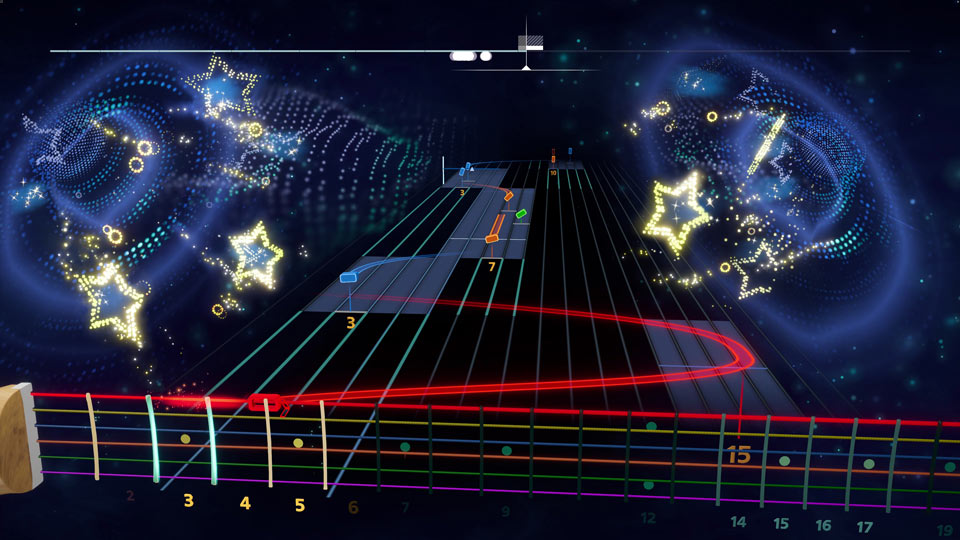

これらの曲やその他たくさんの曲を学べる! いますぐRocksmith+を試して音楽の旅をさらに進めよう!